2025.07.23. つれづれ

ライカこそ散光源で引伸ばさねばならぬ。⑨

ローライも散光源で引伸ばさねばならぬ。②

― 6×7サイズまでをカバーするLEDの散光源で取敢えずプリントしてみる ―

取敢えず focomatⅡcにセットして プリントしてみた…

試用を付け焼き刃に始めてしまったので 取敢えず色の細かな調整はせずに ごく普通に緑と青のラインを通常に点灯させて そこで混色された青緑色そのままに 先ずはプリントする事にした。果たして どんなコントラストに焼けるだろうか?

2025.07.23. つれづれ

ライカこそ散光源で引伸ばさねばならぬ。⑨

ローライも散光源で引伸ばさねばならぬ。②

― 6×7サイズまでをカバーするLEDの散光源で取敢えずプリントしてみる ―

取敢えず focomatⅡcにセットして プリントしてみた…

試用を付け焼き刃に始めてしまったので 取敢えず色の細かな調整はせずに ごく普通に緑と青のラインを通常に点灯させて そこで混色された青緑色そのままに 先ずはプリントする事にした。果たして どんなコントラストに焼けるだろうか?

2025.07.21. つれづれ

ライカこそ散光源で引伸ばさねばならぬ。⑨

ローライも散光源で引伸ばさねばならぬ。②

― 6×7サイズまでをカバーするLEDの散光源のひとまずの完成 ―

|

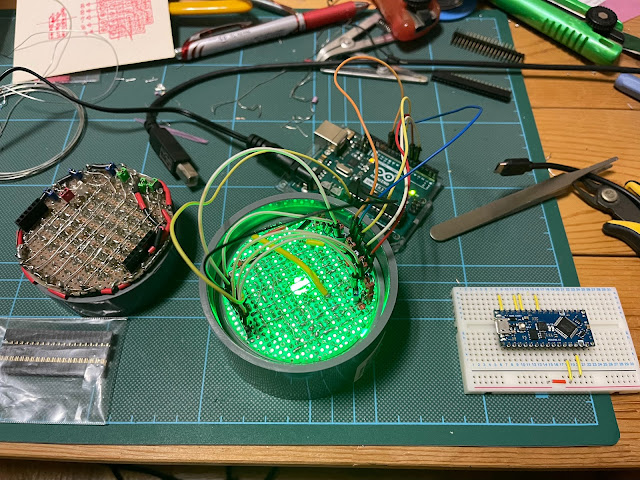

2SC1815も製造元などによって 仕様が異なっているかもしれませんが、一応 1個当たり150mA位までは流せそうだったので、Arduinoからの信号を受け取ってドライブする為の回路として組込んでいきます。本来はフルカラーLEDは3色構成なので 3個つければ十分に思われるかもしれませんが、上記の様に 1個当たりの負担を150mA未満とする為に 1色当たり わざわざ2系統としているのです。 |

|

トランジスタが6つ付いているのが 判りますか? もう片方の島はそのままにしてあるので やがてMOSFETでの正式なドライブ回路はこちらに組込もうと思います。 |

取敢えず今回はこんな感じで行こうと思います。

ここまで 読んで下さった方には 突然悲しいお知らせなのですが、この段階までは月曜(祝日)の日暮前には出来ていたのですが、結局 その日は夕食を摂ったあとは気乗りせず 何もやらずじまい…。明けて(一旦寝て)翌朝も 何もせずじまい…

その試用結果についてのレポートは もう少しだけ時間を下され…。

ライカこそ散光源で引伸ばさねばならぬ。⑧

ローライも散光源で引伸ばさねばならぬ。①

― 6×7サイズまでをカバーするLEDの散光源ユニットを作り始める。―

ライカ判の フルカラーLED散光源を完成させた処までは良かったのだが… その後 何故かその性能の検証の為のプリント作業が 夜明け前に起床しても 気乗りせず ほったらかしのまま…。

一つの理由は ここ何年かは 永い事 6×6判ばかりを写しては伸ばしてきたので フォーマットサイズ的にも それを伸ばす引伸機的にも ライカ判はイマイチ乗り気のしない事です。

実は、自分からすると focomatⅡcやベセラーは非常に使い易いです。ベセラーの方は 造りからしてその精度は結して信用していませんが、この2台は やはりフォーマットサイズが 135より余裕が有る事もあって、ネガキャリア廻りの 取り回しが非常に快適です。

focomatⅠcは 135専用機という事もあって 精度や引伸しレンズの描写には絶大な信頼を置いて いるのですが、いかんせん小さくて ネガをセットするにも せせこましい感じがするのです。(そもそも、その引伸しレンズの焦点距離からして ネガから台版までの間の間隔も狭いですから…)

そこで、この際 一気に上位のフォーマットのためのLED散光源を拵えたらどうだろう…という気持ちが芽生えて来てしまったのです。

|

本来は モノクロ専用であるならば 赤は必要無いのかも知れないのですが… まぁ、折角フルカラーLEDを使っている事ですし やがてカラーに手を出す可能性も全く無いとは言い切れませんので 取敢えず赤のラインも製作していきます。 それと 一度は試してみたいのですが、モノクロペーパーの多階調フィルターって 何号相当のか判りませんが 確かピンク色っぽいのも 有った様な気がするので… |

|

2025.07. 最初の方の ライン点灯チェックの写真と Arduinoとの接続が変わっていますが解りますか? |

|

2025.07.18. 朝 |

2025.04.15. つれづれ

チョッと 話は春頃に戻ってしまうのだが…

チョッと重くなってしまいますが、コストパフォーマンスといい 工作のし易さといい 今はコレ一択です。正直 5.5のシナベニヤでも十分ですが、流石に箱組みしようとすると、1番ビットで締める様な細いビスで神経を擦り減らしながら作業するか釘留めになってしまいます。 上蓋は 横から観ると凸型になる様に 四周にチリを付けて 落とし込んでいます。 |

|

↑ 上の写真では判りにくかったかもしれないが、上屋(コンデンサーレンズとランプハウス)を載せる部分は 流石にしっかりしていて 背後がバックガードの様に立ち上がっている。これに合わせる様に 塩ビ管を切り詰めたのだが、この僅か 5~6cmであっても このトンネルを潜り抜けた光は 4×5はカバー出来ず 四隅がケラれてしまいます。 |

|

自分のfocomatⅡcはフィルタードロワーが付いていませんでした。 最初から ちゃんとドロワーが付いていれば今頃は ここに多階調フィルターをセットして 普通に焼いていたのかも知れませんが… コンデンサーレンズが判りやすい様に 乳白のアクリル板を取り去って写真を撮っていますが、実際は塩ビ管の下のチリを利用して 丸くカットした散光板を嵌めて使用します。 |

|

今年は もうスイレンの花が咲き始めました。 |

|

勢いで一気に作り上げたのですが、試験点灯してみたら このザマ… 径の大きさも間違えたので、チョッと小ぶりになってしまいました。 なんで小ぶりになってしまったかというと… |

|

今回はドリルで円形にくり抜いてカットしたのですが、刃の厚みの分間違えていて その分小さくなってしまいました。 |

|

今回 Arduino UNO R3は開発用で 完成したモノの運用に…と思って Nano everyを用意していたのですが、結局 見送りに… |