2025.04.15. つれづれ

チョッと 話は春頃に戻ってしまうのだが…

そのせいで 4×5のイメージを焼こうにも 四隅がケラレる状態だったのだが、6×6や6×7では 中心部分しか使わないので、何の問題も無く使えているのだった。

チョッと重くなってしまいますが、コストパフォーマンスといい 工作のし易さといい 今はコレ一択です。正直 5.5のシナベニヤでも十分ですが、流石に箱組みしようとすると、1番ビットで締める様な細いビスで神経を擦り減らしながら作業するか釘留めになってしまいます。 上蓋は 横から観ると凸型になる様に 四周にチリを付けて 落とし込んでいます。 |

そして、150Φというサイズは focomatⅡcにも相性がいい事が分かり、いずれはⅡcのランプハウス部分を外して こちらも散光式に換えて使ってみたいなぁ…と漠然と考えていた。

だから勿論、元々150Φの塩ビ管の継ぎ手部品をカットした時から その構想は 頭の片隅に有ったのだが、生来の面倒臭がりな性分から 今まで後回しにしていた。

ただ、先日 記事にしたが、今回 近紫外線域のLEDのみで焼いてみても ネガに依っては 散光源では 期待したほどの調子が得られなかった事も有り、それじゃあ、Ⅱcのコンデンサーレンズはそのままに 白熱電球の代わりに 近紫外線域のLEDのみで焼いてみたらどうなのだろう…? 純粋な散光式と比べれば メリハリが付くのでは…と 急に思い立ちスグに試してみたくなったのだった。

|

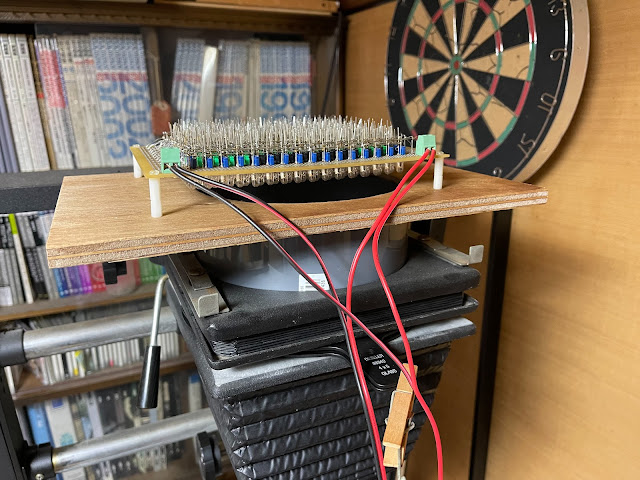

↑ 上の写真では判りにくかったかもしれないが、上屋(コンデンサーレンズとランプハウス)を載せる部分は 流石にしっかりしていて 背後がバックガードの様に立ち上がっている。これに合わせる様に 塩ビ管を切り詰めたのだが、この僅か 5~6cmであっても このトンネルを潜り抜けた光は 4×5はカバー出来ず 四隅がケラれてしまいます。 |

ここからは、focomatⅡc…

先ずは オパール電球のついた 上蓋を外し コンデンサーレンズを傷めない様に気を付けて150Φの塩ビ管の継ぎ手部品をカットしたモノを落とし込みます。

150Φの塩ビ管の継ぎ手部品位 径が有れば コンデンサーレンズの収まった枠の上で止まる様です。

|

自分のfocomatⅡcはフィルタードロワーが付いていませんでした。 最初から ちゃんとドロワーが付いていれば今頃は ここに多階調フィルターをセットして 普通に焼いていたのかも知れませんが… コンデンサーレンズが判りやすい様に 乳白のアクリル板を取り去って写真を撮っていますが、実際は塩ビ管の下のチリを利用して 丸くカットした散光板を嵌めて使用します。 |

この記事の上の方で触れましたが、 ベセラーに上屋を積み上げていくには丁度良いと思って切り詰めたその塩ビ管の継ぎ手も、focomatⅡcのコンデンサーレンズの上に直接落とし込んで使用するには 少しばかり高さが足りなかった様だ…。

でも、その差は僅かなモノであったし、結局は下方向に光が漏れていなければ 何の問題も無いので 早速試してみる事にした。

引伸しレンズの f値をf11のまま点灯してみたが、暗すぎて何も判らない。当初 接触不良か何かで点灯していないのではないかと錯覚する程だった。

仕方が無いので 暗室のセーフライトを消してみたが、それでも30秒程して目が慣れて来ると辛うじてネガの周囲の素抜け部分から イメージサイズが判別出来る程だった。

10日以上前に用意した現像液を 使い廻しているので、新鮮なモノであれば もう少しコントラストが付くと思います。

ベタも痛い程 パキパキのコントラストにはなっていませんね…。

0 件のコメント:

コメントを投稿