2025.06.13. つれづれ

ライカこそ散光源で引伸ばさねばならぬ。⑦

― フルカラーLEDの散光源ユニットを作り始める。―

|

先ずは 購入したフルカラーLEDのチェックから。使用しているのは ゆくゆくはLED散光源の基板の上に2階を設けて 其処に実装してみてはどうか…と思って買ってみた Arduino Nano Every。でも、本で得た情報が古かったのか EVERYになって仕様が変わっていて ハードウェアPWMを備えた端子が全部で6系統有るつもりでいたのですが、5系統になっていました。 |

ここの処 仕事の方が少しバタバタしていて忙しかったのだけれど、先月末に 秋月電子通商さんに 欲しいパーツの発注を済ませて 6月に入りようやくフルカラーのLEDで 懲りもせずfocomat用の散光源ユニットを作り始めました。

フルカラーなので、今までは単色の1系統であったのが当然3系統になるので 光らせるLEDの数も3倍になるのだけれど、(3色一つのLEDに纏められているので パッと見は変わらないけど…)制限抵抗で一つ一つの電流量を 前回の物の1/3に絞れば、Arduino本体がUSBケーブルから受け取るバスパワーで賄えそうだったので 取り敢えずフルカラー初号機は その方針で進めてみる事に…

偶々、思い立って作業を始めたのが 6月1日の日曜日だったので 基盤をカットする道具の用意も出来ていなくて 強引にカッターでカット!。

まぁ、見た目を気にしなければ この位は気合いで何とかなるモノです…。

でも、去年 怪我をしているので、便利ですが、カッターナイフの扱いには 用心せねば…。

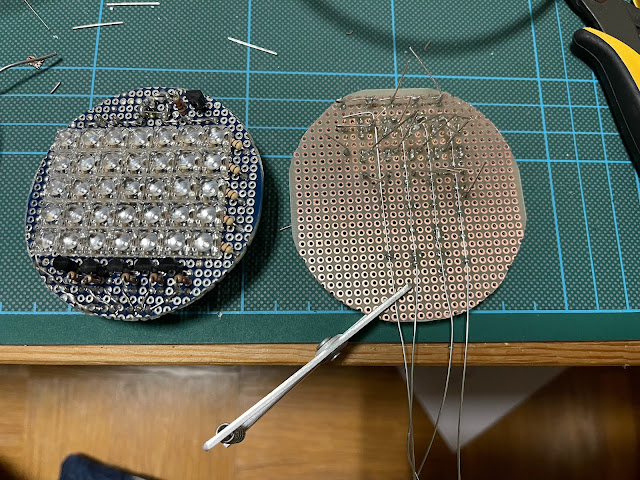

写真左のモノは、前回 ドライバドリルでカットした物。今回 最初にけがく為の型紙代わりです。

前回は 写真の左の様な 両面スルーホールの基盤を使用したのですが、自分の様な 心配性且つヘタクソは 必要以上に ハンダを盛ってしまうので、余計なハンダがスルーホールを通して逆側に廻ってしまい 思わぬ失敗をしでかした経緯が有ったので 今度は片面のみの基盤にしました。

今回は、当然 前回よりも混み合いの度合いが違いますので、全面一気に手を出したりせずに 上から順番に仕上げていきます。

今春から LEDの色を変え 都合3つほど作ったのですが、後から手直しするのが大変だったので 1ライン出来るごとに 点灯試験をして確認します。

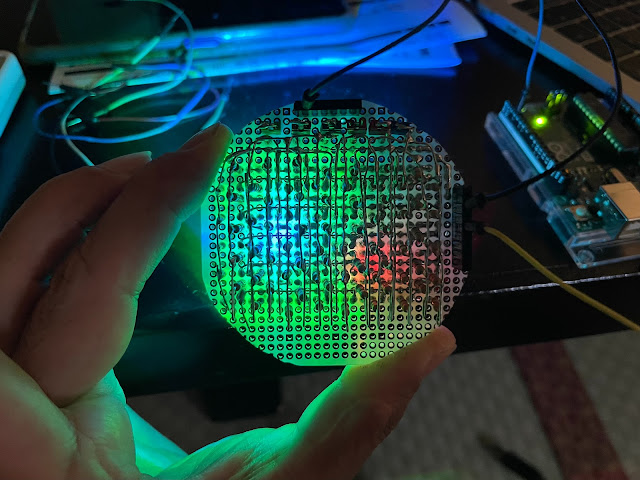

この写真は 1列目のBLUEとGREENの配線を済ませて 青緑色に光らせている処…

先月から 出張続きだったのですが、出張先の宿にも持ち込んで 夜なべ、朝鍋?しておりました。

正直 単色の時とは 手間が違いますので、制限抵抗を付けている際には 一つのLEDにつき一つづつ取付ける今までのやり方のままでいいのか悩みました。心配なら W数が一つ上のクラスにして 許容誤差も少ないものにして 1列ごとに纏めてしまった方が 良いのではないか…と。

厳密な事を云うと 3色が一つのLEDに纏まっているので 回路的にも 少々今までと事情が異なります。纏まり方にも 纏まっている極性によって アノードコモン、カソードコモンの2種類が有って…。

ただ、フルカラーLEDを 一度に沢山点灯させるには アノードコモンの方が一般的らしく また今回使用した角型(Flux型)のLEDも アノードコモンの方しか有りませんでした。

上の写真は、またもやトランジスタをスイッチ代わりにすべく ブレッドボードを使って やがて基板上にハンダ付けする回路を仮組みしてチェックしているところ。

|

この写真を目を凝らして見てもよく判らないかも知れませんが、5Vではなくて 3.3Vの方の端子に接続して点灯させています。実はこのLED、青色の順方向電圧(Vf)が 3.3Vなので 3.3Vの端子に接続しても光るのです。 正直、逆側は直視出来ない程眩しくなるので 点灯試験では 敢えて3.3Vに落として光らせているのです。 |

6/12 出張先の宿にて あらかた完成しました。

自分は ノートパソコンは このMacBookしか持っていないので、Arduino IDEをインストールして MacでArduinoに送るプログラムを書きました。(まぁ、これこそ 大したプログラムぢゃ無いんですが…)

その後も 点灯チェックをしていたのですが、何故か2箇所程 不具合が見つかりました。

前日早朝の宿でのチェックでは 問題無いと思っていたのに…

週末、自宅に戻り 手直しを始めました。

緑色のLEDを光らせた際に 赤く光ってしまっていた部分は ハンダの盛り過ぎの箇所どうしの接触が原因だったのですぐに解消出来たのですが、青く光ってしまっていた部分は LEDの下に最初に取付けた制限抵抗と 角型LEDの脚との接触が 原因の様でした。

こうなると、一度取付けたLEDを除去して やり直さなくてはなりませんでした。

除去と書きましたが、本当にピンバイスで LEDに小さな穴を幾つかあけて分割し ピンセットで取り除きました。(逆側の脚や制限抵抗をハンダ付けした部分も それに先立って取り除いたのは言うまでもありません。)

正直、こういった作業には 現状のコテ先やピンセットでは厳しいなぁ…と 思いました。

ともあれ、何とか完成に漕ぎ着けました。

今度の週末 青緑色にセットして GWに焼いたネガを 再び焼いてみようと思います。